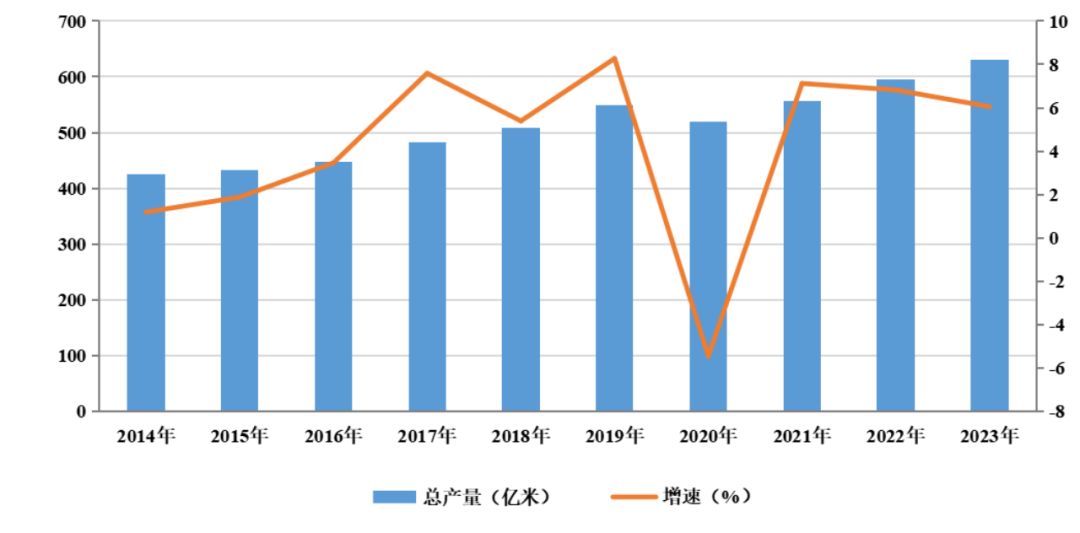

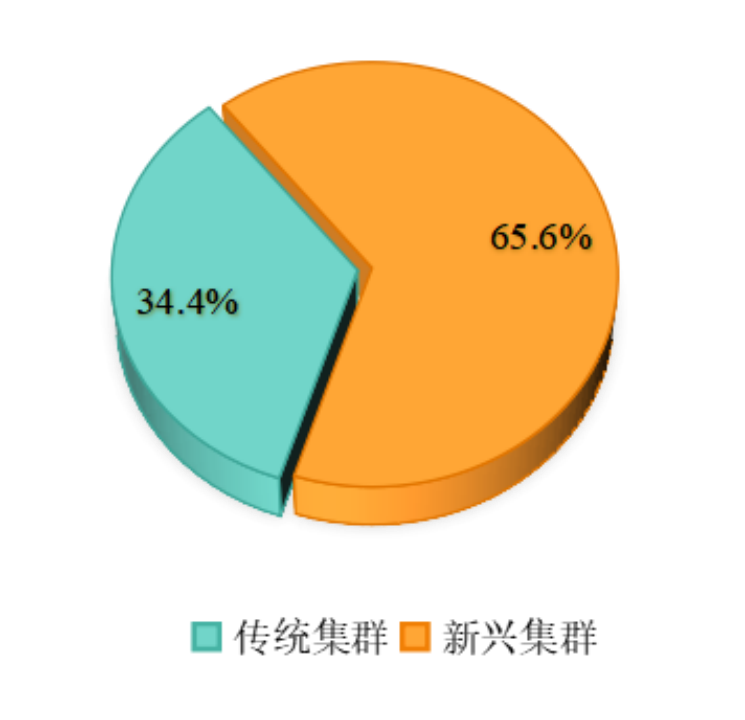

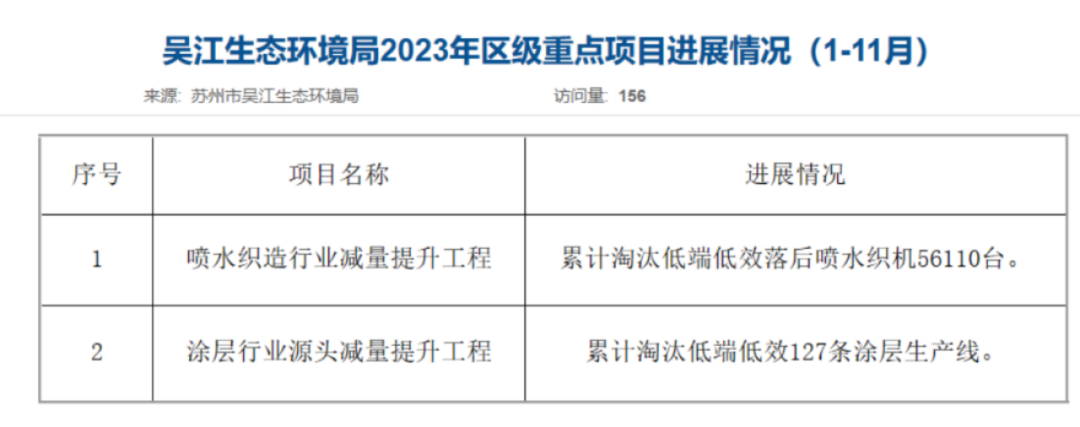

而在2018年,这个数据只有接近40万台。几年时间,喷水织机数量翻了一倍不止,而且增长还未停止,近期已经有多家纺机企业爆单了,纺机订单太多了,忙到交货都来不及。 实际上,传统纺织集群近两年的织造产能不增反减,以纺织重镇吴江为例,2023年,吴江还淘汰了落后产能超过50000台,可架不住外围产能增长实在是太快了。 “我们在湖北新建的工厂去年开始筹备,今年正式满负荷运营了。”一家纺织企业的负责人李总表示。 李总是一家高端面料现货超市的负责人,由于走的是高端路线,我们需要对产品质量进行精准控制。虽然有比较好的合作工厂,但考虑到“别人不如自己”,总是不方便控制质量和排期订单,只是因为自己的产品销售完全可以覆盖工厂的生产能力,不存在销售问题。利用这两年的优惠政策,先建厂。 “我们想要扩张企业规模,但是长三角这边扩张织机数量的空间不大,我们就准备扩张在苏北的产能,24年预计再加1000台织机。”一家大型织造企业业务经理王先生说。 对于织造企业这一典型的制造业来说,规模效应十分明显。对于同一种布料,拥有100台织机的企业与拥有1000台织机的企业的最终生产成本完全不同。这种成本差距在过去几年可能不太受重视,但在利润日益压缩的今天,它可能决定企业最终能否盈利。 一个地方想从零开始发展经济,提供大量的就业机会。纺织因其劳动密集型的特点,将永远是增长最快的产业之一。因此,中西部很多地区都开设了纺织产业园,通过政策、劳动力成本等因素吸引了大量的织造产能。以上两家企业只是两个典型的例子。 另外,也有一些原料厂家、服装厂家选择涉足织造,或者不上马。一旦上马,他们将投入数亿,并将安装数千台织机,这将进一步加剧市场纠缠。 这么多的产能,要怎么消化呢? 第一,现货能消化产能。现在,因为市场销售模式的变化,几乎所有的常规产品都在进行现货化,做现货需要大量备货。某企业如果做一个100种颜色的单一规格常规产品,常见几种颜色就要每种颜色需要备数万米,而一些冷门一点的颜色也要备个千米,这样就是至少数十万米的单一品种备货,这只是而这只是做现货的最低门槛。现在市场中,大量纺企进行现货化转型,能消化天量的库存。 第二,新兴市场拓展。近年来,我国纺织品对共建一带一路国家的出口额正在逐年增长,东盟、中亚、俄罗斯等市场正在变得愈发重要,他们也能够消化大量的产能。 第三,国内市场拓展。伴随我国经济水平的不断发展,尤其是原先经济水平相对落后的中西部地区工作岗位的增加,居民消费水平快速增长,市场不断扩张,需求的纺织品数量也在不断增长。 但我们也要看到,2023年坯布生产增速不如织机增速,一方面是因为现在很多纺织企业开始追求高端,重质不重量。 另一方面也是因为实在太卷了,利润太低了,现金流吃紧,很多企业基本的生存都受到了威胁,放假时间延长,开机率没有过去那么高了。 纺织行业早就不是过去那种拿一笔钱,买几台机器就能开始接单的行业了,基础利润已被压得极低。未来,伴随着产能持续不断的扩张,纺织市场两极分化的情况必然会更加严重,市场更加内卷,但大浪淘沙,能够在这种环境下仍旧脱颖而出的企业,竞争力也会比过去强出不止一筹。 2023年1月,中国长丝织造协会就发布了《关于避免盲目投资的倡议》,主要内容包括: 我国是长丝织造产业第一生产大国,具有国际竞争优势。长丝织造是我国增长最快的纺织产业之一,但 2016年以来,市场需求已进入缓增长常态,产业基数也已具备相当规模。由于长丝织造产业投资省、效率高、进入门槛相对较低,近年来产能明显扩张,但产量增速放缓。 未来,长丝织造行业的发展重点需要从产能的扩张转向技术进步与升级,产品开发与创新上,为此向全行业提出以下倡议。 一、避免盲目扩张,保持合理增长速度。长丝织造产业产能增长不宜过快,要与市场需求保持同步。在没有明确的需求增长预期、稳定的客户资源和独特的产品优势的前提下,任何企业都不应该盲目新增产能。我们永远不鼓励盲目扩张,简单做量的增长。 二、加强产品创新,打造核心竞争力。普通低档产品正面临前所未有的激烈竞争,一旦企业开始低价倾销、保产留人,就会陷入被动,也会对整个行业产生不利影响,出现低水平恶性竞争。企业应该,也必须把“产品创新”当作发展的重中之重,大规模批量生产大路货的路是绝对走不通的。要积极围绕产品创新,主动推进设备升级和技术改造,实现企业核心竞争力的有效提升和产业整体的升级转型。